.

サムスン電子は2012年8月16日、10.1型の大画面に手書きできる電子ペンの「Sペン」機能を強化したタブレットPC「GALAXY Tab 10.1」を韓国と米国、英国で発売した。Wi-Fiモデルと3Gモデルがあり、値段は80万ウォン(約5万5000円)。

韓国の学校の2学期は8月第3~4週から始まる。今はちょうど新学期と韓国のお盆(旧暦8月15日で2012年は9月30日)を迎える時期。お盆で久しぶりに会う親戚からお小遣いをもらい、何かいいものが買いたいという学生を狙い、スマートフォンやタブレットPC、デジタルカメラの新商品発売がこの時期に集中する。

GALAXY Tab 10.1はSペンを使った手書き機能が売りである。太さ6.5mmのSペンで、紙に書き込む感触を最大限再現した。ペンで書き込むときは、画面のタッチ機能を停止させるので、紙に書き込むのと同じでペンを持った手をタブレットPCの上に接触させて書けるようになった。ペン先以外は画面にタッチしないよう変に手首を浮かせるような姿勢で手書きしていた時代はもう終わり。これで絵を描いたり、メモしたりと、普通に紙に書き込むのと変わらない姿勢で利用できるようなったので、とても楽になった。

また、マルチスクリーン機能があり、2つの機能を同時に利用できる。動画を観ながらメールを書いたり、インターネットをしながら手書きメモを作ったり、写真を観ながらお気に入りをコピーしてメモ帳に貼り付け、手書きのメッセージを添えて保存したりメールで送ったりということができる。

5.3型のスマートフォン「GALAXY Note」が発売されたときは、繊細な手書きができるSペン機能を強調するため、アーティストがSペンで似顔絵をその場で描いてくれるイベントをよくやっていた。最近でもサムスン電子の展示場に行くと、GALAXY Noteで似顔絵を描いてメールで顧客に送信、Facebookやメッセンジャーのプロフィール写真代わりに使えるようにするイベントをよくやっている。

同様に、芸能人がGALAXY Tab 10.1の使い方を教えるイベントを開催した。GALAXY Tab 10.1できれいにノートを筆記する方法、撮った写真を編集する方法、子どもと一緒にお絵かきを楽しむ方法などを紹介した。

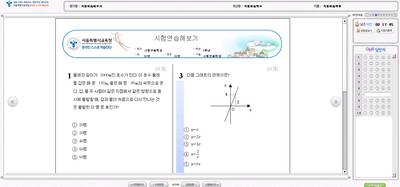

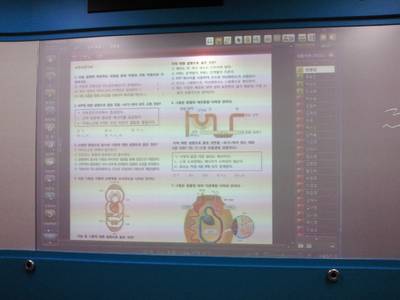

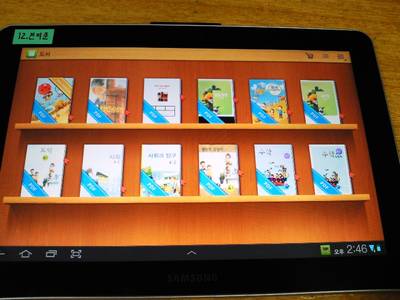

「GALAXY Tab 10.1」=「デジタル教科書を利用するのに最適な端末」という宣伝も始まっている。「How to Live SMART」キャンペーンと名付けられたイベントで、サムスン電子はGALAXY Tab 10.1を使ってデジタル教科書を見ながら、手書き機能でノート筆記できるという点も強調した。同社の「ラーニングハブ」というeラーニング動画と教材を提供するアプリから、小中高校で使う教科書のPDFファイルとデジタル化された参考書を利用できる。GALAXY Tab 10.1をうまく使えば、教科書も参考書もノートも筆記道具も持ち歩く必要がなくなる。カバンが重くならないのだ。

発売を受けて、サムスン電子はニューヨークのタイムワーナーセンターで、有名映画監督のBaz Luhrmann氏(主な作品に『ロミオ&ジュリエット』、『ムーラン・ルージュ』がある)がGALAXY Tab 10.1の使い方や特徴を説明する、大規模なローンチイベントを開催した。

サムスン電子は、GALAXY Tab 10.1を使ってコンテンツを楽しむだけでなく、手書きや編集機能を使い、“自分でコンテンツを作る”文化を提案したいとしている。

韓国ではサムスン電子の企業ブランド価値が、アップル、グーグル、マイクロソフト、IBM、アマゾンに続いて世界6位に選ばれたという報道もあり(ブランドファイナンス社調べ)、サムスン電子が話題にならない日はない感じである。

趙 章恩=(ITジャーナリスト)

日経パソコン

[2012年8月24日]

-Original column

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20120824/1060846/